La fête s’impose aujourd’hui comme un étrange sanctuaire, un moment où les frustrations accumulées au fil des jours s’évaporent dans le tumulte de la musique et de verres qui s’entrechoquent. Au bureau, dans l’usine, à l’école, à la maison, souvent face à un écran, l’individu moderne endure l’inertie d’un monde où tout semble déjà joué. Les politiques, perçues à raison comme déconnectées, méprisantes et cyniques, s’ajoutent à ce sentiment d’impuissance encombré de catastrophes écologiques inéluctables. Chaque semaine, ces tensions se cristallisent, s’accumulent, se transforment en une masse informe d’angoisses contenues et qui se traduisent par différents symptômes : somatisation, manque de sommeil, dépression, dépendances, et autres joies néolibérales.

Pour aller plus loin : Politiser le bonheur

Puis le week-end arrive et avec lui la possibilité d’un au-delà. La fête, dans son essence ambivalente, peut dès lors se faire l’écrin de deux dynamiques contradictoires : d’une part, elle engendre des espaces de catharsis où l’expression des corps et la quête de liberté trouvent un terrain d’épanouissement ; d’autre part, elle se mue en instrument de neutralisation des contestations, étouffant les élans subversifs sous les rouages bien huilés d’événements lucratifs, pour circonscrire tout risque de révolte et faire, de nos lundis, des zones grises de morne résignation.

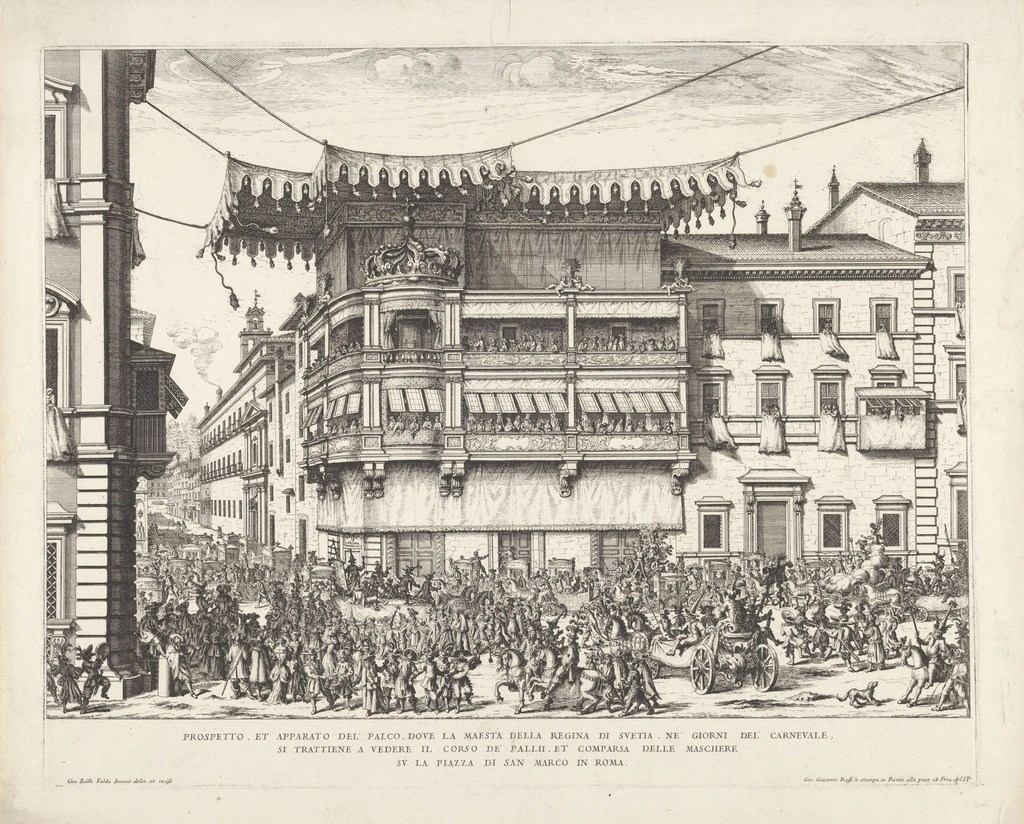

La fête comme transgression et inversion des positions sociales ou l’héritage du carnaval

Des figures comme Mikhaïl Bakhtine, dans L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance (1965), ont exploré le rôle subversif de ces événements où les hiérarchies sociales étaient inversées et les normes suspendues. Selon Bakhtine, le carnaval représentait un temps d’émancipation collective, où le rire et la satire donnaient aux populations dominées un espace pour critiquer les puissants sans craindre de répressions immédiates. Ces pratiques participaient à une reconfiguration temporaire des rapports sociaux, tout en renforçant paradoxalement l’ordre en permettant à ces tensions de se décharger périodiquement.

Ce phénomène, où le bouffon peut devenir roi et le roi peut devenir bouffon, reflète ce que Bakhtine appelle la « culture populaire carnavalesque », une manière pour les classes subalternes de s’approprier symboliquement le pouvoir et de critiquer les élites par la moquerie et le grotesque.

Cependant, cette critique est toujours transitoire et codifiée. Elle sert, en un sens, de soupape de sécurité : en offrant un exutoire collectif aux tensions sociales, elle renforce paradoxalement les structures qu’elle prétend défier. Ainsi, la fête médiévale, tout en offrant une joie réelle et un sentiment d’unité, demeure une institution profondément ambivalente.

Victor Turner, dans The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (1969), approfondit l’idée de la fête comme un espace liminaire, c’est-à-dire une zone de transition entre deux états sociaux. Dans les rites de passage qu’il étudie, notamment dans les sociétés africaines Ndembu, Turner identifie la « communitas » comme une expérience collective intense, où les individus transcendent leurs rôles sociaux habituels pour se retrouver dans une égalité symbolique.

Cependant, Turner note également que cette communitas est par nature éphémère. Une fois le rite terminé, les participants réintègrent la structure sociale avec ses hiérarchies et ses normes. Cela nous invite à réfléchir à la fête contemporaine : en quoi les moments de « communitas » générés par la fête moderne, comme les festivals ou les raves, peuvent-ils réellement transformer les rapports sociaux de manière durable ?

Georges Bataille, dans La Part maudite (1949) et L’Érotisme (1957), offre une perspective différente en insistant sur l’excès et la dépense comme éléments constitutifs de la fête. Pour Bataille, la fête est un moment de transgression des interdits sociaux, où l’homme s’affranchit de la logique utilitariste de l’économie et du travail. L’alcool, la danse, les masques, et les excès en tout genre permettent une sortie hors de soi, un dépassement des limites individuelles et sociales.

Cependant, Bataille souligne également le danger inhérent à cette transgression : loin de simplement libérer, elle peut également devenir destructrice, en particulier lorsqu’elle est récupérée par des forces qui cherchent à la contrôler ou à l’exploiter. Les fêtes modernes, institutionnalisées dans des cadres stricts ou marchandisées, perdent ainsi leur potentiel subversif pour devenir des mécanismes de contrôle.

L’anthropologue Barbara Ehrenreich, dans Dancing in the Streets: A History of Collective Joy (2007), démontre comment les danses collectives et les carnavals, autrefois sources de transgression, ont été progressivement domestiqués par les États modernes. Ce processus de domestication, selon elle, s’est accéléré avec l’émergence du capitalisme, qui a redéfini la fête comme un moment de consommation privée plutôt que de participation collective.

Aujourd’hui, les grandes fêtes populaires, qu’il s’agisse de festivals de musique ou de célébrations sportives, sont souvent organisées dans des cadres strictement contrôlés, où la spontanéité est minimisée au profit de la sécurité et de la rentabilité. La fête devient ainsi un outil de pacification des foules, où les individus consomment des expériences certifiées conformes aux attentes du pouvoir.

Exemple de la techno : des free parties aux grands évènements commerciaux

Le milieu techno, né dans les années 1980 à Detroit comme une réponse contestataire aux inégalités sociales et raciales, portait initialement une ambition émancipatrice. Les raves clandestines, illégales, étaient des espaces de transgression des normes, où se mélangeaient marginalité, créativité et politique. Le DJ y était d’ailleurs souvent invisibilisé au profit de la musique et des corps dansant en rythme. Mais, comme l’explique le sociologue Jeremy Gilbert dans Anticapitalism and Culture: Radical Theory and Popular Politics (2008), la récupération de la techno par l’industrie du divertissement a transformé ce mouvement subversif en une culture de consommation de masse. Les festivals électroniques, aujourd’hui largement commerciaux, s’inscrivent dans des cadres normatifs où les foules sont canalisées, surveillées, et encouragées à des pratiques individualistes, loin des aspirations collectives originelles.

La musique, autrefois expérimentale et radicale, devient un produit de consommation calibré. Des sociologues comme Sarah Thornton, dans Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital (1995), soulignent comment les industries culturelles absorbent et reconfigurent les mouvements subversifs pour en faire des marchandises. Ainsi, les festivals et clubs commerciaux imposent des cadres normatifs : les participants achètent des tickets onéreux, consomment de l’alcool et des drogues dans des espaces surveillés et aseptisés, loin de l’esprit spontané et transgressif des raves originelles.

Substances psychoactives et usages performatifs

Des auteurs tels que Mircea Eliade ou Ernesto De Martino ont souligné le rôle central des substances hallucinogènes dans les rites chamaniques, où elles facilitaient l’accès à des états de conscience altérés, permettant de relier les individus à des dimensions spirituelles et à une communauté transcendante. Ces pratiques inscrivaient la consommation dans un cadre sacré, destiné à lier les âmes et à transcender les contingences de l’existence quotidienne.

Dans les milieux festifs contemporains, la consommation d’alcool ou de drogues a souvent perdu cette dimension rituelle pour s’inscrire dans une dynamique davantage individualiste et consumériste. La quête d’extase, autrefois collective et tournée vers un horizon spirituel ou symbolique, s’est transformée en une recherche d’oubli momentané comme peuvent le faire les anti-dépresseurs. Cela rappelle Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley, où le « soma, » drogue de synthèse omniprésente, est utilisé pour annihiler tout inconfort psychologique ou révolte intérieure. Il devient l’instrument parfait de contrôle, supprimant le besoin d’interroger l’ordre établi en anesthésiant les émotions et en procurant une satisfaction illusoire.

Le véritable enjeu dans la consommation de substances psychoactives ne réside pas tant dans la nature de ces substances elles-mêmes que dans les motivations profondes qui animent leur usage et la relation de dépendance qui peut en découler. Une substance, en soi, n’est ni émancipatrice ni aliénante. Ce sont les contextes et les raisons intrinsèques de son usage qui déterminent sa fonction.

Historiquement, certaines drogues ont été utilisées comme des outils d’exploration intérieure et d’introspection. Les pratiques chamaniques ou les expériences psychédéliques des années 1960, portées par des penseurs comme Aldous Huxley ou Timothy Leary, considéraient ces substances comme des portails vers des états de conscience augmentée. Dans ce cadre, la consommation s’inscrivait dans une démarche consciente, souvent guidée par un rituel ou une intention claire, favorisant une exploration authentique de soi et du monde.

Cependant, dans les milieux festifs contemporains, les drogues tendent de plus en plus à devenir des instruments de performance. Elles ne sont plus prises pour ce qu’elles peuvent révéler, mais pour ce qu’elles permettent d’endurer ou de produire. Elles servent à tenir toute une nuit, à intensifier artificiellement des sensations ou à se conformer à une norme implicite d’euphorie collective. Ce glissement transforme l’expérience intime en une mécanique de consommation alignée sur les logiques du marché. La substance cesse d’être un vecteur d’introspection pour devenir une marchandise fonctionnelle, répondant à une injonction implicite de performance, même dans le loisir.

Une catharsis moderne : l’étrange dialectique de la fête

Guy Debord et les situationnistes, bien avant l’émergence de la techno, avaient déjà diagnostiqué les mécanismes de récupération culturelle dans La Société du Spectacle (1967). Selon Debord, le spectacle marchand transforme les pratiques collectives en spectacles passifs où l’individu devient un simple consommateur. Alors que les raves anarchiques invitaient à une participation active et collective, les grands festivals imposent une logique consumériste : on « achète » une expérience de liberté, que l’on transforme en objet de communication personnel sur les réseaux sociaux. Ainsi la joie ne se vit plus, elle se consomme. La fête, en ce sens, agit comme une soupape de sécurité pour le système capitaliste : elle canalise les énergies contestataires dans un cadre inoffensif.

Herbert Marcuse, dans L’Homme unidimensionnel (1964), avertissait déjà des dangers d’une société industrielle offrant des satisfactions immédiates pour neutraliser les désirs révolutionnaires. La fête, à bien des égards, peut jouer ce rôle. Elle devient un espace où les tensions sociales sont absorbées sans jamais trouver de résolution.

Cependant, il serait simpliste de réduire la fête à son unique forme de pacification. Car il se passe bien d’autres choses dans nos interactions festives. Comme le suggère Emile Durkheim dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), les moments de rassemblement collectif ont toujours permis une régénération du lien social. La danse, par exemple, est un acte éminemment politique et non productiviste dans sa capacité à unir les corps et les esprits dans une harmonie collective. Elle permet d’exulter les tensions, de transformer la frustration en énergie partagée, de recréer un espace où l’individu se sent relié à lui-même et à une communauté.

Politiser le dancefloor

La danse, en tant qu’acte profondément collectif et corporel, a toujours été porteuse d’une dimension politique, mais son sens évolue en fonction des luttes qui traversent chaque époque. Aujourd’hui, elle devient un espace de réappropriation des corps, porté, notamment, par les mouvements féministes et queer, où les questions de consentement et de statut social prennent une place centrale.

Dans une société où les corps féminins, racisés, non-binaires et/ou non conformes aux critères de beauté standard sont encore trop souvent contrôlés, objectifiés ou marginalisés, les dancefloors apparaissent comme des lieux de résistance. Ces espaces, a priori dédiés à l’hédonisme, se transforment en laboratoires d’expérimentation sociale où les normes patriarcales sont interrogées, bousculées, voire renversées. Le simple fait de danser, de s’approprier l’espace avec assurance et de revendiquer une liberté corporelle, devient un acte éminemment subversif.

La montée en puissance récente des discussions autour du consentement sur le dancefloor illustre cette transformation. Les campagnes menées par des collectifs féministes et queer, souvent ancrées dans les scènes techno et underground, mettent en lumière des problématiques longtemps passées sous silence : harcèlement, violences sexistes et transphobes, ou encore l’exclusion des minorités de genres. Ces initiatives ne se contentent pas de condamner les comportements oppressifs ; elles instaurent des codes de conduite qui redéfinissent les relations entre les individus. Ainsi, la fête cesse d’être un espace de simple exultation pour devenir un champ de revendications où se négocient les droits fondamentaux à l’intégrité et à la dignité.

En revendiquant l’autonomie et le respect des corps dans la fête, les mouvements féministes et queer étendent leur réflexion à toutes les dimensions du statut social. Les violences et discriminations qui se jouent dans la vie quotidienne trouvent ici des réponses collectives et symboliques. Dans ce contexte, la danse elle-même change de signification. Elle ne se contente plus de symboliser une énergie libératrice ; elle devient un langage, un moyen de reconquérir ce qui a été confisqué par des siècles de domination sociale et/ou patriarcale.

Quand la fête se regarde danser

C’est à travers l’usage systématique du téléphone dans l’espace festif, que s’opère un dévoilement sous le régime du calcul, de l’archivage et de la mise en scène, transformant l’événement en une série d’images indexées selon les impératifs du numérique. Ce qui devait être un abandon à l’instant, une dissolution de soi dans l’expérience collective, se trouve réifié par l’outil qui, loin d’être un simple médiateur, refaçonne l’essence même de la fête en la soumettant aux impératifs de la représentation. On comprend alors pourquoi, depuis de nombreuses années, les clubs berlinois essaient de s’en passer.

En ce sens, l’outil technique ne se borne pas à servir une fonction accessoire ; il impose une structure perceptive qui oriente l’agir. Heidegger parle de la Gestell, cet « arraisonnement » par lequel la technique moderne ne se contente plus de rendre disponible ce qui est, mais l’ordonne et l’assujettit à sa propre logique. La fête, probable espace de contingence et de transgression, se trouve ainsi capturée dans un dispositif où la visibilité devient une fin en soi. Le public, en se filmant constamment, ne vivent plus la fête, ils en extraient des fragments scénarisés destinés à une consommation différée sur les réseaux. Quant aux artistes, pris dans cette boucle rétroactive, ils se conforment à des codes esthétiques qui maximisent leur circulation algorithmique, nivelant la création jusqu’à l’horizon prévisible du déjà-vu.

Ainsi, la fête, qui devrait être un pur événement de présence, est métamorphosée en spectacle d’elle-même, où l’authenticité se dissout dans la réflexivité d’un regard omniprésent. Elle devient une forme vidée d’intensité, un simulacre où l’extase n’est plus vécue mais seulement attestée par la captation technique, réduisant le phénomène festif à son double numérique.

La joie festive comme subversion

Ainsi, la fête moderne s’érige en un paradoxe éclatant, oscillant entre l’émancipation fulgurante et l’aliénation insidieuse. Elle se présente comme un sanctuaire éphémère, où l’individu, arraché aux entraves du quotidien, retrouve l’élan vital qui semblait s’étioler dans l’aridité des jours. Sur la piste vibrante, les corps se délient, les âmes s’allègent, et l’on croit, ne serait-ce qu’un instant, toucher du bout des doigts une forme de plénitude.

Mais cette évasion, si exaltante soit-elle, révèle son revers acerbe à l’aube, lorsque les lumières s’éteignent et que le silence pèse à nouveau. L’individu, ivre de sensations mais vidé de substance, émerge de la transe fatigué, dépouillé de l’énergie nécessaire pour transformer l’éphémère en durable, pour passer de l’intime exultation à l’action collective. La fête, alors, ne se contente pas de libérer : elle consume, laissant dans son sillage une langueur mélancolique qui condamne à l’immobilisme.

Ce double tranchant confère à la fête une ambivalence fascinante, où se mêlent la promesse d’une renaissance et le spectre d’une inertie prolongée. Elle se fait à la fois révolte contre l’ordre établi et mécanisme de son maintien, un espace où l’élan subversif, canalisé dans le vertige des rythmes, se heurte à la persistance du réel.

Peut-être faut-il, pour saisir toute la portée de cette dialectique, interroger ce qui nous pousse à nous jeter dans ces nuits illuminées, où les sens s’exacerbent et où l’instant semble suspendu. Que cherchons-nous, sinon à nous soustraire au poids écrasant des jours ? Une échappatoire, un exutoire, une catharsis ? Ou peut-être simplement un répit fragile, une parenthèse illusoire dans un monde qui, dès l’aube du lundi, reprendra son cours implacable, nous rappelant que rien, décidément, n’a changé.

Pour aller plus loin : « On ne peut rien y faire » : comment rompre avec le fatalisme et l’indifférence ?

La fête, pour qu’elle transcende son statut de simple divertissement et échappe aux pièges de la marchandisation, doit renouer avec une joie qui s’inscrit dans l’éthique spinozienne : une joie active, porteuse d’affirmation et d’émancipation. Si elle aspire à perdurer sans se vider de sa substance, il est peut-être temps de désinvestir les lieux standardisés qui réduisent la fête à une économie du plaisir individuel rentable, et de privilégier les artistes, les collectifs et les espaces qui cultivent un enracinement local et associatif. Arrêter de solliciter les artistes aux cachets démesurés, ne plus en faire un objet de culte, reconfigurer la scène et le dancefloor comme un terrain de jeu et un lieu d’interaction où la figure de l’artiste n’est plus forcément au centre de l’attention.

Mais surtout, la fête doit s’émanciper de ses cadres nocturnes et s’étendre au grand jour, s’immiscer partout : au travail, dans la rue, dans tous ces espaces que la morosité et la contrainte ont colonisés. Car c’est dans la joie, cette force expansive et contagieuse, que réside le véritable levier des bouleversements. Les débordements de la joie, par leur puissance vivifiante, peuvent ébranler les structures rigides du pouvoir bien plus sûrement que la tristesse, qui enferme et résigne…

Un texte proposé par Corpus

En savoir plus sur Contremag

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

2 réflexions sur “La fête : émanciper ou neutraliser les foules ?”